Les nouveaux programmes de français, en classe de 1re, articulent l’étude d’une œuvre intégrale à celle d’une question spécifique, qui oriente les parcours de lecture, les thématiques abordées et les analyses. Dans le cas des Fleurs du mal de Charles Baudelaire, il s’agit, de manière tout à la fois classique et surprenante, du thème de l’alchimie poétique. Classique, car l’alchimiste est une figure récurrente des paysages artistiques et littéraires du XIXe siècle, fasciné, comme l’a montré Philippe Muray, par l’ésotérisme et la culture médiévale, autant de contrepoints aux références gréco-latines de la pensée classique. Étroitement associé au symbolisme et aux langues hermétiques, l’alchimie devient alors l’une des métaphores emblématiques de la création littéraire, essentielle pour comprendre les enjeux que pose la poésie moderne. Surprenante, car Baudelaire, dans les Fleurs du mal, comme dans ses autres œuvres d’ailleurs, semble ne se référer que très indirectement aux alchimistes et à l’alchimie. Si l’on fait exception du célèbre projet d’épilogue à la seconde édition du recueil, où apparaît la formule « Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or » 1 , un seul poème, « Alchimie de la douleur », traite explicitement du sujet. Et encore. Ce texte, qui figure à la toute fin de la section « Spleen et idéal », paraît bien plutôt évoquer une anti-alchimie, où le poète, atteint d’une malédiction en tout point contraire à celle du roi Midas, est condamné à transformer tout ce qu’il touche en fer. Les Fleurs du mal s’ouvrent d’ailleurs sur une curieuse allusion à « Satan Trismégiste », figure inversée du mythique Hermès Trismégiste, qui selon la tradition, inventa l’alchimie. Chez Baudelaire, l’alchimie poétique est donc toujours seconde : elle commence au degré le plus bas, après que le poète, maudit par un étrange « Hermès », semble avoir perdu tout espoir d’atteindre l’Idéal. Pour conjurer la stérilité et la mélancolie qui le frappent, ce dernier poursuit alors scrupuleusement les étapes du Grand Œuvre, qu’il transpose à la création littéraire. À ses yeux, la langue poétique, tout comme la pierre philosophale, serait investie du pouvoir de sublimer la matière pour en dégager des essences éternelles. Cependant, de manière similaire aux alchimistes, exposant leurs méthodes par des symboles et des allégories obscures, Baudelaire avance masqué, et les Fleurs du mal demandent une lecture fine, érudite, pour saisir les principes et les références alchimiques qui les fondent, et s’y trouvent cachées.

I. Brève histoire de la science alchimique : quelques éléments de contextualisation.

Pratiquée en Égypte alexandrine, puis dans le monde arabo-musulman à partir du Ier siècle après Jésus-Christ, l’alchimie est originellement une discipline technico-pratique, opérative, ayant pour but la transmutation des métaux vils, comme le fer et le plomb, en métaux nobles, tels l’or et l’argent. Selon Mircea Eliade, qui lui consacre plusieurs livres, en particulier Comment j’ai découvert la pierre philosophale, Forgerons et alchimistes ou encore Le mythe de l’alchimie, on aurait tort, cependant, de réduire les recherches alchimiques à une proto-science, émanant de croyances irrationnelles et prélogiques 2 . Certes, la langue française du XVIIIe siècle voit progressivement séparés les termes alchimie et chimie, jusque-là parfaitement synonymes : les sciences chimiques semblent donc peu à peu dépasser les sciences alchimiques, et proposent, à partir de Lavoisier, une description exacte des états et des transformations de la matière. Toutefois, l’alchimie ne se limite pas à une connaissance de la nature matérielle du monde. Elle possède également une dimension spirituelle, qui trouve sa source dans certains rituels initiatiques d’Inde, de Chine ou d’Orient :

Dans l’Inde ancienne, l’archétype du rituel initiatique (diksa), rejoue en détail un regressus ad uterum : le protagoniste est enfermé dans une hutte qui représente symboliquement la matrice : il y devient l’embryon. Quand il sort de la hutte, on le compare à l’embryon sortant de l’utérus, et on le proclame « né dans le monde des dieux ». 3

Les pratiques des alchimistes, à partir du Moyen Âge, sont ainsi toujours étroitement liées à une réflexion théorico-mystique, si ce n’est métaphysique, comme l’a bien montré Françoise Bornadel dans sa Philosophie de l’alchimie. 4 Le Grand Œuvre, agent actif permettant de transmuter les métaux, mais également de guérir toutes les maladies en restituant aux corps leurs puretés originelles, porte en effet, et de manière éloquente, pour autre nom celui de « pierre philosophale ». À la fois moyen et finalité de la recherche, elle est un symbole d’accomplissement de soi, d’élévation et de perfection nouvelle. Chacune des étapes du parcours alchimique, à savoir l’œuvre au noir – dit nigredo, l’œuvre au blanc – l’albedo, et enfin l’œuvre au rouge – le rubedo, peut ainsi être lue comme autant de stations d’un cheminement intérieur, allant de l’impur au pur, du corps à l’âme, de l’imparfait à l’éternel. Dès lors, les grands traités alchimiques de Paracelse, Raymond Lulle ou Nicolas Flamel ne doivent pas être lus comme de simples grimoires, noircis de recettes magiques ou ésotériques. Le lecteur est invité à y découvrir une sagesse cachée, cryptée, au moyen de symboles et d’analogies. À chaque « Œuvre » se trouvent ainsi associés des éléments – comme l’eau, l’air ou le feu, des notions abstraites – la matière, la conscience ou la pensée, des astres et des divinités – Saturne, la Lune ou le Soleil, ou encore des états d’âme, en particulier la mélancolie. Dès l’époque médiévale, les sciences alchimiques se présentent donc comme des études hermétiques, fondées sur un principe d’initiation à une vérité secrète, d’abord obscure, et qui ne se révèle qu’au prix d’un long travail de transformation de soi. Il est d’ailleurs essentiel de garder à l’esprit qu’Hermès Trismégiste, dont le Corpus Hermeticum fut traduit en français, à la Renaissance sous le titre de Pimandre de Mercure Trismégiste, est tenu à la fois comme le fondateur de l’alchimie et de l’hermétisme, qui lui doit son nom. La langue alchimique se présente, de ce fait, comme une langue métaphorique, régie par un principe de correspondances universelles, permettant de réduire à l’Un la multiplicité des éléments du monde naturel. Comme le souligne, à l’orée du XVIIe siècle, Robert Fludd, disciple de Paracelse : « la nature est un immense livre hermétique dont les créatures seraient les mots »5.

II. Alchimie et alchimistes dans l’art et la littérature, du Splendor Solis aux Fleurs du Mal.

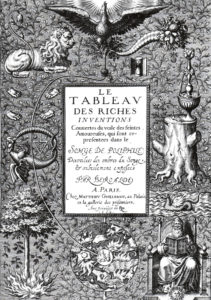

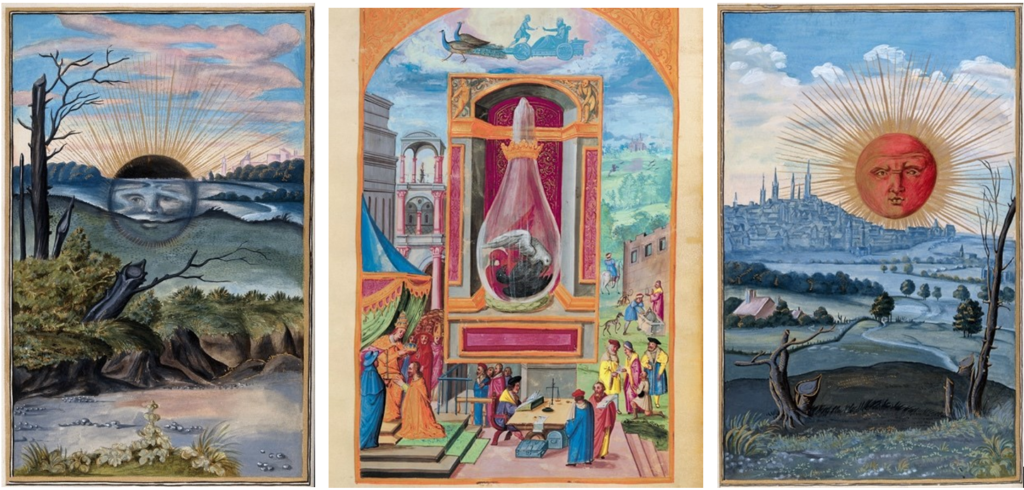

La densité des images employées par les alchimistes est rendue manifeste, avant tout, par la très riche iconographie illustrant leurs traités. Aussi le frontispice du Tableau des riches inventions de François Béroalde de Verville ou encore les vingt-quatre enluminures du Splendor Solis de Salomon Trismosin constituent-ils de parfaits exemples du fonctionnement allégorique, symbolique et analogique de l’Alchimie.

L’ensemble des éléments de cette estampe renvoient à l’Alchimie et aux étapes de la recherche alchimique. En bas, deux allégories de la connaissance révélée, le buisson ardent et le mage hermétique, encadrent l’œuvre au noir, où se mêlent les quatre éléments et le souffre au mercure. Au centre de la sphère, le germe ou l’essence pure, dont l’extraction est figurée par la ligne courbe traversant le frontispice. Le dragon et le serpent s’entre-dévorant, à la manière de l’Ouroboros égyptien renvoient à la synthèse des contraires et symbolise l’alliance des essences fixes et volatiles. Ces dernières apparaissent sous la forme du lion et de la vouivre, le souffre et le mercure quintessenciés. Enfin, l’œuvre au rouge est représenté ici par la phénix couronné d’un disque solaire. Sur la droite de l’estampe, sont alors disposés les emblèmes de la pierre philosophale : le sablier, la corne d’abondance, le tronc refleurissant et la fontaine de jouvence.

Au centre, la pierre philosophale ou élixir de longue vie, couronné d’or, contenant les trois étapes du Grand Œuvre, dont on reconnaît ici les trois couleurs symboliques : le noir, le blanc et le rouge. Chacune est de plus associée à un oiseau allégorique : le corbeau pour l’œuvre au noir, en lien avec la mort et la putréfaction, la colombe pour la pureté de l’œuvre au blanc, et le phénix enfin pour l’œuvre au rouge, celle de l’éternité et de la renaissance. Ces figures sont de plus allégorique de la langue alchimique elle-même, langue hermétique nommée « langue des oiseaux ». De part et d’autre, deux autres enluminures : la première figure le soleil noir, symbole de Saturne et du nidrego, un soleil se couchant sur un marécage dont la boue informe renvoie à la materia prima du processus alchimique. La seconde, le soleil rouge du rubedo, se levant sur une campagne fertile et sur une ville « superbe ». Le cheminement de l’alchimiste suit ainsi le parcours inverse de l’astre, afin de faire retour à l’origine perdue, de l’Occident à l’Orient, du Couchant au Levant, de l’ombre à la lumière.

Le Splendor Solis est particulièrement important, puisqu’il rend manifeste la dimension spirituelle et philosophique de la quête alchimique, en invitant l’homme à réfléchir sur les rapports profonds qu’il entretient avec la Nature et la création.

On trouve, à ce titre, dans de nombreux traités, y compris celui-ci, la formule latine « transmutemi in vivos lapides philosophicos », « transformez-vous en pierres philosophales vives ». Progressivement, à partir de la Renaissance, l’Alchimie va alors s’imposer comme un topos poétique, renvoyant métaphoriquement au travail de transfiguration, qu’opère l’écrivain sur le langage. Il suffit pour s’en convaincre de relire les Élégies de Jean de Sponde, ou encore la Délie de Maurice Scève, sans doute héritier, dans ses vers, du Corpus Hermeticum. Parallèlement, alchimie et alchimistes deviennent des sujets abondamment traités par les artistes : ils apparaissent dans les scènes de genre de la peinture flamande, dans le symbolisme hermétique de la Melancholia de Dürer, et même dans le Concert Champêtre du Titien, où chaque personnage peut être interprété comme allégorique de l’un des quatre éléments, et où apparaît le « tombeau » alchimique et, dans une carafe de cristal, l’eau purificatrice, servant à la distillation.

Le cartésianisme, puis l’esprit des Lumières marque cependant le déclin de l’alchimie, tout au long des XVIIe et XVIIIe siècle. En France, elle est moquée par Fontenelle ou encore Montesquieu, dans ses Lettres Persanes, et il faut attendre l’essor du préromantisme pour que les alchimistes et l’hermétisme retrouvent leurs places dans les arts et les lettres : en Angleterre, cette redécouverte est assurée par William Blake, et en Allemagne, par Novalis et par le Faust de Goethe. Mais c’est surtout quelques années plus tard, à Paris, que le thème connaît, de nouveau, une réelle popularité. Tandis que se multiplient les sociétés ésotériques et les cercles hermétiques, Balzac consacre un volume de sa Comédie Humaine à La Recherche de l’absolu, Dumas compose, avec Nerval, un court drame à quatre mains, intitulé L’Alchimiste, et Victor Hugo cite à plusieurs reprises Nicolas Flamel dans Notre-Dame de Paris, dont l’un des principaux personnages, Frollo, est hermétiste. La cellule, dans laquelle il mène ses recherches est alors comparée au laboratoire du Docteur Fautrieus, que représente Rembrandt dans une estampe célèbre :

C’est une sombre cellule. Au milieu est une table chargée d’objets hideux, têtes de mort, sphères, alambics, compas, parchemins hiéroglyphiques. Le docteur est devant cette table, vêtu de sa grosse houppelande et coiffé jusqu’aux sourcils de son bonnet fourré. On ne le voit qu’à mi-corps. Il est à demi levé de son immense fauteuil, ses poings crispés s’appuient sur la table, et il considère avec curiosité et terreur un grand cercle lumineux formé de lettres magiques, qui brille sur le mur du fond comme le spectre solaire dans la chambre noire. Ce soleil cabalistique semble trembler à l’œil et remplit la blafarde cellule de son rayonnement mystérieux. C’est horrible et c’est beau. (Chapitre IV, Livre VII) 6 .

L’association de l’édifice à l’alchimie n’est guère étonnante, puisque de nombreux symboles hermétiques apparaissent, comme l’a montré Fulcanelli dans son Mystère des cathédrales, sur ses vitraux. Pour Hugo, il s’agit, avant tout, d’ajouter une touche pittoresque à l’univers médiéval qu’il s’efforce de faire revivre. Mais pas seulement. Si l’on observe attentivement l’estampe de Rembrandt, on peut lire sur le disque solaire deux étranges inscriptions : « INRI » et « ADAM TE DAGERAM AMRTET ALGAR ALGASTNA ». Pour les alchimistes, INRI ne renvoyait pas au Christ, mais signifiait « Ignis Natura Renovatur Integram », « le feu redonne pureté à la nature ». La seconde formule, anagrammatique, est plus complexe à déchiffrer, et demande de permuter les lettres. « ADAM TE DAGERAM » signifierait « Adam et Meradag », et renverrait à l’homme originel, d’avant la chute, mais également au Baal Merodach assyrien, luttant contre Tiamat, déesse du chaos. Cette idée est reprise dans la suite de la formule, « AMRTET ALGAR ALGASTNA », « Tetragram Graal Satan ». Le Graal, c’est-à-dire le Grand-Œuvre, permettrait de passer de l’impureté, Satan, à la pureté, le tétragramme – YHWH, c’est-à-dire Dieu. L’alchimie, chez Rembrandt, est donc une fois encore placée sous le signe d’une lutte spirituelle, intime, une lutte métaphorique également au cœur de Notre-Dame de Paris. Frollo, en effet, à la recherche de l’absolu, s’efforce tout au long du roman, de démêler les sentiments contraires, la haine et l’amour, qui le déchirent. Le livre scande, par conséquent, les étapes d’une véritable alchimie amoureuse : Frollo est éveillé au désir par Esmeralda, l’émeraude de la Table d’Emeraude d’Hermès Trismégiste, pierre verte ou sel vert nécessaire à l’union des contraires. Et Esmeralda aspire à retrouver Phébus, le Soleil hermétique, « l’or en rayons ». Toutefois, ces aspirations à la pureté sont à chaque fois déçues : Frollo n’arrive pas à se délivrer de la haine et du mal, et Esmeralda est arrêtée pour sorcellerie, ce qui fait écho au mot gravé sur un pilier de Notre-Dame, anankè, la fatalité.

Une telle conception métaphorique, mystique, et si l’on veut lyrique, de l’alchimie se retrouve alors chez un grand nombre de poètes de l’époque, au premier rang desquels il faut citer Aloysius Bertrand, mais aussi et surtout deux auteurs qu’admirait Charles Baudelaire : Edgar Allan Poe, plaçant son conte Eleonora sous le signe de Raymond Lulle, et Gérard de Nerval, dont on connaît le goût prononcé pour toutes les formes d’ésotérisme. C’est d’ailleurs, sans doute, par son intermédiaire que l’auteur des Fleurs du Mal a pu avoir connaissance du Pimandre de Mercure Trismégiste, qu’il avait lu. Nerval, recopiant pour lui-même, dans des carnets, de larges extraits de traités hermétiques, entremêle également, dans ses Chimères, une destinée personnelle aux étapes du Grand Œuvre. Les meilleurs exemples en sont les « Vers dorés », et « El Desdichado » :

Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l’Inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie :

Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé

Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m’as consolé,

Rends-moi le Pausilippe et la mer d’Italie,

La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé,

Et la treille où le Pampre à la Rose s’allie.

Suis-je Amour ou Phébus ?… Lusignan ou Biron ?

Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ;

J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène…

Et j’ai deux fois vainqueur traversé l’Achéron :

Modulant tour à tour sur la lyre d’Orphée

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée. 7

D’après certaines critiques, en particulier Georges Le Breton, il est tout à fait possible de lire ce sonnet de manière alchimique, lecture s’ajoutant aux autres interprétations que l’on fait du poème. L’alliance des contraires qui le caractérise, comme l’attestent les nombreuses antithèses et oxymores, renverrait ainsi à la coincidentia oppositorum des recherches philosophales, s’efforçant, à l’aide de la distillation, de réunir en une matière nouvelle les éléments que tout oppose. Plus encore, à chaque strophe correspondrait une couleur et une étape du Grand Œuvre : le premier quatrain, avec des termes comme « noir », « morte », « Ténébreux », serait ainsi placé sous le signe du noir et du nigredo ; le second, avec la « fleur » et la « rose », sous le signe du blanc et de l’albedo ; enfin le sizain, du fait du baiser « rouge », sous le signe du rubedo. Gérard de Nerval décrirait donc, dans ce poème, un processus de transformation spirituelle, dont il emprunte les symboles aux traités d’Hermès, de Flamel et de Lulle. Il y est question, en effet, d’une série de morts et de renaissances initiatiques, cycliques, qu’il s’agit de surmonter pour devenir un autre – et le poète se compare aux figures tutélaires d’Orphée, de Mélusine ou de Proserpine, qui toutes triomphent du mal et des ténèbres. « El Desdichado » orchestre, par conséquent, le passage de l’ombre à la lumière, de la mort à la vie, de l’ignorance à la connaissance, mais également du plomb à l’or. Les quatre premiers vers, hantés par la figure de Pluton, le « Ténébreux », évoqueraient, en ce sens, la matière impure, le mélange inextricable du sel, du soufre et du mercure, que les alchimistes associent à la mélancolie, à la mort, à la nuit et bien entendu au « soleil noir », cité par Lulle et Trismosin. Les mentions conjointes du « Prince » et du « Tombeau » sont, à ce titre, particulièrement éloquentes, puisqu’en langue des oiseaux la formule « mettre le Roi au tombeau » renvoie à l’opération de placer la matière impure dans le creuset, afin d’assurer le passage de l’œuvre au noir à l’œuvre au blanc. C’est cette étape cruciale, où les éléments se trouvent séparés et purifiés, qui serait décrite dans la seconde strophe. Pour les alchimistes, la « mer » est le symbole du mercure ou vif-argent, et le « Pausilippe », où se trouve le tombeau de Virgile, est célèbre pour ses sols de soufre. La « fleur », sans doute la « rose blanche » que Nerval évoque dans « Artémis », serait, suivant cette interprétation, l’allégorie de la connaissance secrète, hermétique, employée par les initiés pour se reconnaître en se réunissant sub rosa, « sous la rose ». Alliée au « pampre », qui cache, selon la tradition, les raisins dorés de la « récolte d’Hermès », c’est-à-dire la pierre philosophale, elle présage de la réussite du Grand Œuvre. Celui-ci serait désigné au tercet suivant, par les retrouvailles du « Roi » et de la « Reine », couple alchimique symbolisant le souffre et le mercure quintessenciés et sublimés. Afin d’accomplir l’ultime étape de sa quête, le savant doit alors les placer dans un bassin avec la pierre verte représentant le sel. Ainsi s’expliquerait le vers « J’ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène », dont la première version était, justement, « J’ai rêvé dans la grotte où verdit la sirène ». La « Grotte » inondée serait la représentation allégorique du « vase » ou du « creuset » empli du bain alchimique, et la « sirène » verdie évoquerait le principe d’unité de la matière. Le sonnet s’achève alors sur la réussite du poète alchimiste, « deux fois vainqueur » des œuvres noires et blanches, et ayant découvert l’élixir de longue vie. Celui-ci s’échappe des Enfers pour rejoindre le jour, et devient l’analogon d’Orphée, qui suivant la tradition, est « l’Artiste » initié, qui chante de manière hermétique les étapes menant au Magistère.

On conçoit, à l’aune de cette lecture, l’importance qu’ont pu avoir Les Chimères pour Charles Baudelaire, et son projet d’alchimie poétique. Sont déjà ici associées la recherche alchimique et l’expression lyrique, les oppositions fondatrices du Bien et du Mal, du Ciel et de l’Enfer, de la lumière et de l’obscurité. Une telle trajectoire, allant du Spleen à l’Idéal est au cœur des Fleurs du Mal.

III. La « floraison » alchimique des Fleurs du Mal.

Charles Baudelaire, nous l’avons mentionné, était un assez fin lecteur des traités hermétiques, en particulier le Pimandre du Mercure Trismégiste. Il est ainsi tout à fait possible d’affirmer que l’alchimie constitue une source du recueil, un arrière-fond culturel qui le traverse, même si le poète est beaucoup plus allusif que Nerval dans l’emploi des références et des symboles, et en fait un usage plus libre et lâche. Reste que dès leur titre, les Fleurs du mal font référence à la quête de la pierre philosophale : la « floraison », dans le langage des alchimistes, désigne l’ultime état de l’élixir où commence à apparaître, après la sublimation des éléments, devenus « fleurs de soufre » ou « fleurs de zinc », la couleur du Grand Œuvre. On les trouve d’ailleurs évoquées à deux reprises – dans « La mort des artistes », où la « mort », comparée à un « soleil nouveau » doit permettre à l’inspiration de refleurir, mais également dans « L’Ennemi » :

Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve

Trouveront dans ce sol lavé comme une grève

Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ? (OC1, 16)

Exactement comme l’emploi des majuscules dans « El Desdichado », l’usage du qualificatif « mystique » par Baudelaire est tout sauf anodin : il fait signe vers le symbolisme hermétique, gnostique, comme dans « Élévation » où le poète se doit de tresser une « couronne mystique », allégorie bien connue de la perfection métallique, de la transmutation du plomb en l’or 8. Et ce d’autant plus que cette dernière est surmontée d’un « diadème de pure lumière », évoquant bien entendu le Grand Œuvre. Dans « L’Ennemi », l’aliment « mystique » serait alors le compost, « l’œuvre au noir », le chaos informe du vivant où tous les éléments se mêlent, prélude aux métamorphoses à venir. Partagées entre ces deux pôles contradictoires que sont le Spleen et l’Idéal, Les Fleurs du mal, comme les Chimères ou Notre-Dame de Paris, témoigneraient donc d’une tension intime, d’une quête de purification et de sublimation, au centre, nous l’avons montré, des traditions spiritualistes de l’alchimie. Comme le souligne André Savoret, en 1937, dans ses Forces secrètes de la vie, puis dans le curieux recueil qu’il intitule Les Fleurs du bien :

L’alchimie vraie, l’alchimie véritable, est la connaissance des lois de la vie dans l’homme et dans la nature, et la reconstitution du processus par lequel cette vie, adultérée ici-bas par la chute adamique, peut recouvrir sa pureté, sa splendeur, sa plénitude et ses prérogatives primordiales ; ceci dans l’homme moral s’appelle rédemption ou régénération, réincrudation dans l’homme physique ; purification dans la nature 9.

De là, les thèmes de l’envol ou de l’union idéale, étudiés par Jean-Pierre Richard dans Poésie et profondeur, qui traversent le recueil. Les poèmes les plus solaires ou lumineux de Baudelaire mettent en jeu, suivant cette logique, une transfiguration, une épiphanie, comme l’attestent « Élévation », « Aube spirituelle » ou encore « Le Flambeau Vivant ». D’autres décrivent une unité retrouvée avec la Nature édénique – « La Vie antérieure » ou « Parfum exotique », avec le plus lointain passé – « Moesta et errabunda », « Harmonie du soir », et enfin avec la femme – « L’Invitation au voyage » et surtout « La Mort des amants », que l’on peut interpréter comme une illustration des allégoriques « Noces chimiques » du Roi et de la Reine :

Un soir fait de rose et de bleu mystique,

Nous échangerons un éclair unique,

Comme un long sanglot, tout chargé d’adieux ;

Et plus tard un Ange, entrouvrant les portes,

Viendra ranimer, fidèle et joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.

Dans le premier tercet, les corps entremêlés des deux amants se changent en un « éclair unique », sous le regard d’un « Ange », qui symbolise, en alchimie, le principe de purification et de sublimation des éléments. Celui invite par conséquent au renouveau, à la renaissance, en ranimant les « flammes mortes » du brasier alchimique, et les « miroirs ternis », renvoyant à l’union des contraires, de la totalité retrouvée, du corps et de l’esprit.

Toutefois, dans le même temps, les Fleurs du mal sont également placées sous le signe de Saturne, du « gouffre » et de la mélancolie, et marquées par la métaphore d’un exil ou d’une chute adamique au sein de la matière, comme l’attestent « L’Albatros », « le Cygne » ou surtout « Le Goût du Néant » :

Et le Temps m’engloutit minute par minute,

Comme la neige immense un corps pris de roideur ;

Je contemple d’en haut le globe en sa rondeur

Et je n’y cherche plus l’abri d’une cahute.

Avalanche, veux-tu m’emporter dans ta chute ? (OC1, 76)

Cet état de l’âme, enfermée dans le tombeau du corps, prisonnière de l’impureté des désirs terrestres, du flux ininterrompu de la génération et de la corruption est très ancienne, est se trouve décrite dès les sources premières de l’hermétisme gréco-égyptien, en particulier le Korê Kosmou, l’Asclepius ou le Corpus Hermeticum. Hermès Trismégiste y postule, en effet, de manière tragique et pessimiste, que Dieu est infiniment éloigné du monde, que celui-ci est intrinsèquement vicié, et invite à fuir tout ce qui est matière, en recherchant son exact opposé. Le Spleen baudelairien renverrait, par conséquent, au sentiment de l’homme conscient de cette fatalité, et abandonnant tout espoir de s’élever au-delà de lui-même. Comme l’ont bien montré tour à tour Paul Arnold et Françoise Bonardel, l’auteur des Fleurs du mal, hanté par le fantasme d’un déclin inéluctable de l’univers moderne, incarne la plus parfaite image de « l’homme des limbes » – un individu que son époque et que sa condition condamnent à ne faire que mesurer, de manière impuissante et stérile, la distance le séparant d’un idéal inaccessible. Les Limbes était d’ailleurs le premier titre que Baudelaire souhaitait attribuer au recueil, et ce sont ces mêmes « limbes » que l’on trouve décrites dans « L’Ennemi » et « Alchimie de la douleur » :

Hermès inconnu qui m’assistes

Et qui toujours m’intimidas,

Tu me rends l’égal de Midas,

Le plus triste des alchimistes ;

Par toi je change l’or en fer

Et le paradis en enfer ;

Dans le suaire des nuages

Je découvre un cadavre cher,

Et sur les célestes rivages

Je bâtis de grands sarcophages. (OC1, 77)

L’incessante tension des Fleurs du mal entre Spleen et Idéal repose ainsi sur un vide, une déchirure profonde dont la résultante est cet « ennui » tant redouté par le poète. Convaincu que toute transmutation, que toute transcendance est impossible dans un siècle de plomb, Baudelaire fait état d’un pessimisme assumé et place ses poèmes sous le signe de l’amertume et de l’échec. Plus encore, celui-ci va jusqu’à postuler que ses vaines tentatives d’élévation sont susceptibles d’accélérer sa chute, héritier en cela de cette « anti-alchimie » déjà évoquée dans la « Bérénice » qu’il traduit d’Edgar Poe :

Le malheur est divers. La misère sur terre est multiforme. Dominant le vaste horizon comme l’arc-en-ciel, ses couleurs sont aussi variées, — aussi distinctes, et toutefois aussi intimement fondues. Dominant le vaste horizon comme l’arc-en-ciel ! Comment d’un exemple de beauté ai-je pu tirer un type de laideur ? du signe d’alliance et de paix une similitude de la douleur ? Mais, comme, en éthique, le mal est la conséquence du bien, de même, dans la réalité, c’est de la joie qu’est né le chagrin ; soit que le souvenir du bonheur passé fasse l’angoisse d’aujourd’hui, soit que les agonies qui sont tirent leur origine des extases qui peuvent avoir été. 10

C’est pourtant, à ce moment précis, que commence le « voyage » alchimique, initié par une « mort » symbolique, étape nécessaire si l’on veut renaître à soi sous une forme nouvelle :

Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre !

Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !

Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,

Nos cœurs que tu connais sont emplis de rayons ! (OC1, 133)

Dans la plus pure tradition ésotérique, l’unique solution offerte au poète afin d’échapper aux passions qui le rongent est, de ce fait, une solution inversée. S’il veut atteindre le bien, il lui faut toujours plus loin s’enfoncer dans le mal, la matière et dans la corruption, et ce jusqu’à ce point où le noir d’encre du « ciel » et de la « mer » se confondent. Telle est justement la logique de « l’œuvre au noir » : opérer par destruction ou putréfaction une réduction de la matière informée à l’informe de la materia prima, pour ensuite reforger des formes neuves et pures. Aussi de très nombreux poèmes de Baudelaire évoquent-ils le thème de la pourriture, dans « La Charogne », par exemple, ou dans « Les Métamorphoses du Vampire ». Sous toutes ses formes, le mal s’infiltre donc au sein des poèmes du recueil, dénaturant les matières les plus nobles de l’imaginaire poétique. La femme y est dépeinte sous les traits d’une « Circé tyrannique aux dangereux parfums », l’homme d’un « tyran goulu, paillard, dur et cupide », ce à quoi il convient d’ajouter tout un bestiaire étrange où « fleurs monstrueuses », serpents et bêtes se mêlent à l’« Ange cruel qui fouette des soleils » (OC1, 131). Le dernier stade de cette déliquescence est alors cette « boue », mentionnée par le poète dans son projet d’épilogue. En argot, la boue est ce qu’il reste sur le sol de la ville quand tous les déchets encore récupérables ont été ramassés par les mendiants et par les chiffonniers. Dans les traités alchimiques, associée à mélancolie et aux marécages, elle est le symbole même de « l’œuvre au noir » – le terme alchimie étant d’ailleurs dérivé du mot grec Kmi ou du copte Keme, désignant les boues limoneuses des rivages du Nil.

Le « mal » des Fleurs du Mal est donc un mal nécessaire, et ce n’est pas un hasard si le recueil s’ouvre sur une allusion à « Satan Trismégiste ». On a beaucoup écrit sur le satanisme de Baudelaire, mais pour bien saisir cette notion, il faut comprendre qu’il s’agit moins, ici, du Lucifer biblique que du Méphistophélès hermétique, déjà évoqué par Goethe dans son Faust :

MÉPHISTOPHÉLÈS

Je suis l’esprit qui toujours nie ; et c’est avec justice : car tout ce qui existe est digne d’être détruit ; il serait donc mieux que rien n’existât. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu’on entend par mal, voilà mon élément.

FAUST

Tu te nommes partie, et te voilà en entier devant moi.

MÉPHISTOPHÉLÈS

Je te dis la modeste vérité. Si l’homme, ce petit monde de folie, se regarde ordinairement comme formant un entier, je suis, moi, une partie de la partie qui existait au commencement de tout, une partie de cette obscurité qui donna naissance à la lumière, la lumière orgueilleuse, qui maintenant dispute à sa mère la Nuit son rang antique et l’espace qu’elle occupait ; ce qui ne lui réussit guère pourtant, car malgré ses efforts, elle ne peut que ramper à la surface des corps qui l’arrêtent ; elle jaillit de la matière, elle y ruisselle et la colore, mais un corps suffit pour briser sa marche. 11

Le Diable, comme la « boue » et la « mort », est intimement lié à l’œuvre au noir. Détenteur du savoir alchimique et des secrets du feu, il est la force destructrice réduisant les corps à l’état de « ferment » ou de « compost », afin que la lumière puisse de nouveau librement circuler et sublimer la pure matière. Exactement comme dans le Docteur Fautrieus de Rembrandt, dans les Chimères de Nerval ou encore dans La Divine Comédie de Dante, les Fleurs du mal relatent les étapes d’un cheminement d’autant plus ténébreux qu’il sera lumineux par la suite. En d’autres termes, « l’or des sages » que cherche le poète, plus brillant que « les métaux inconnus, les perles de la mer » de « Bénédiction », ne peut être atteint qu’en dissolvant l’or trompeur des idoles, simplement « dorées » par le Soleil, sans en être traversées. Ce dernier ne cesse, en ce sens, de se peindre sous les traits de l’homme des marais, bien connu des alchimistes et figuré dans le Splendor Solis : émergeant de la fange, il s’avance vers un ange étoilé, tenant entre ses mains une tunique rouge, couleur du Grand Œuvre et promesse d’une purification spirituelle. Toute recréation demande donc une corruption, une destruction préalable, et ce n’est pas un hasard si Baudelaire, dans Mon Cœur mis à nu, résume sa poétique au double principe de « vaporisation » et de « centralisation » du Moi : comment ne pas entendre résonner, en écho, le Solve et Coagula, maxime fondatrice de l’alchimie, s’efforçant par distillations successives, de transformer les parties disjointes en un Tout ?

Dès lors Les Fleurs du mal mettent en jeu une circulation au sein du monde naturel et des états de sa matière ; elles explorent, point par point, tous les repères que l’on trouve notés sur l’hexagramme alchimique de Salomon – les abysses du Ciel et de l’Enfer, l’homme et la femme, le Soleil et la Lune, le fixe et le volatile, la mer et la terre, ou encore les trois règnes que sont le minéral, le végétal et l’animal.

Aussi, à travers les images qu’il forge, le poète s’efforce-t-il de retrouver une harmonie perdue, le souvenir d’une unité philosophale où toutes les choses étaient liées entre elles par des rapports d’analogie. Et c’est cette quête, s’enracinant dans l’hermétisme et les études alchimiques, qui conduit Baudelaire à formuler sa théorie des « Correspondances », référence au grand « livre » de la Nature décrit par Fludd et Paracelse :

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité,

Vaste comme la nuit et comme la clarté,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. (OC1, 11)

Reste toutefois que l’alchimie prônée par Baudelaire s’écarte sur ce point des traditions hermétiques et de l’élan faustien, visant à s’approcher au plus près des mystères de la Création et des pulsations de la vie. L’auteur des Fleurs du mal ne croit pas ou ne croit plus, comme nous l’avons montré, à la possibilité d’une sublimation de la Nature, d’une incarnation de l’Idéal au sein de la réalité. Entre l’écueil d’une beauté inhumaine et froide « comme un rêve de pierre » et celui d’une corruption inéluctable promis à l’ensemble du vivant, il cherche alors à ouvrir une tierce voie, à déplacer la pratique alchimique vers un espace autre, échappant aux cycles de la vie et de la mort, de la génération et de la destruction. C’est cet espace où s’exerce les « Correspondances » qu’il appelle de ses vœux – alchimies poétiques ressaisissant la Nature à travers le miroir factice de l’image. Les « fleurs du mal » ne désignent donc pas seulement la transsubstantiation du nigredo à l’albedo ; elles sont avant tout les « fleurs nouvelles » rêvées dans « L’Ennemi », c’est-à-dire les poèmes que Baudelaire compose en réponse à sa mélancolie.

Au terme de ce parcours, il semble manifeste que l’alchimie règne sur Les Fleurs du mal, une œuvre au noir rêvant de l’œuvre au blanc. Charles Baudelaire se nourrit de ses lectures d’Hermès Trismégiste pour inventer une nouvelle conception de « l’Art », qu’il nomme sans doute ainsi en référence à « l’Art Royal » du Magistère. Plus encore, le poète paraît choisir la « voie longue » des études hermétiques, lorsqu’il s’exclame, dans un vers du « Guignon », « L’Art est long et le temps est court ». Cette maxime, libre reformulation d’un aphorisme d’Hippocrate – « Ars longa, vita brevis », est très largement employée par les alchimistes pour désigner le cheminement le plus difficile vers l’accomplissement du Grand Œuvre. Un cheminement qui exige de se confronter au mal se terrant au plus profond de soi pour renaître autre, différent et plus pur. Or Baudelaire, loin de s’en tenir à cette conception spiritualiste et mystique de l’alchimie, qu’il hérite de Goethe, d’Hugo et de Nerval, l’étend à toute sa poétique. Au-delà du seul lyrisme alchimique, fondé sur l’analogie, la « centralisation » ou la « vaporisation » du Moi, celui-ci développe, dans le Peintre de la vie moderne, une conception de l’esthétique en tant que sublimation ou distillat :

Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, la morale, la passion. (OC2, 685)

De même que les alchimistes s’efforçaient d’extraire les éléments du chaos impur où ils étaient mêlés, de même le poète s’efforce, dans ses œuvres, de faire retour à cette part d’éternité derrière les contingences. Il fonde en cela un projet d’alchimie poétique qui marque durablement l’histoire de l’art et de la littérature, d’Arthur Rimbaud au Surréalisme, en passant par Stéphane Mallarmé.

Notes

- Toutes les références à l’œuvre de Baudelaire sont empruntées aux deux volumes des Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975 – abrégées en OC, suivi du volume et des numéros de page.

- Voir Mircea Éliade, Forgerons et alchimistes, Paris, Flammarion, 1977 ; Le Mythe de l’alchimie, Paris, L’Herne, 1990.

- Ibid, p. 15.

- Françoise Bornadel, Philosophie de l’alchimie, Paris, PUF, 1993. Cette lecture de l’alchimie, plus métaphysique qu’opérative est défendue avec force, dès les années vingt, par René Guénon dans sa Crise du monde moderne, Paris, Gallimard, 2017.

- Une anthologie des textes les plus importants du corpus alchimique a été publiée par Françoise Bornadel sous le titre Philosopher par le feu, Paris, Almora, 2009.

- Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Paris, Gallimard, 2010, chap. IV, livre 8.

- Gérard de Nerval, « El Desdichado », in Œuvres complètes, I, Paris, Gallimard, 1989, p. 33.

- Cf. sur ce point Paul Arnold, Ésotérisme de Baudelaire, Paris, Vrin, 1972.

- André Savoret, Les Fleurs du bien, Paris, Les Missions françaises, 1950.

- Edgar Poe, « Bérénice », in Œuvres en prose, trad. Ch. Baudelaire, Paris, Gallimard, « La Pléiade », 1951, p. 327.

- Goethe, Faust, in Théâtre complet, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, p. 1152.

Un mine d’or que cet article. Faire travailler les élèves par groupe et leur demander d’en synthétiser le contenu. Résultat : 50% de la classe a choisi Baudelaire !

Merci !

En Alchimie, attention : il faut toujours préférer Isis qui dévoile, à hermès qui révèle.

Cordialement.

Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/

Bonjour,

Merci pour cette article sérieux et documenté !

Toujours intéressant de montrer la portée polysémantique de la poésie.

Poétiquement,

Article passionnant et documenté. Merci pour cette mine de connaissances, qui servira pour sûr !

Merci pour ce très bel article, complet et si bien documenté ! Il m’a permis de replonger dans l’œuvre de Baudelaire sous le signe de l’alchimie et va m’aider à construire ma séquence pour mes premières !

yes