La mise au programme de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791) d’Olympe de Gouges, dans le cadre de l’objet d’étude consacré à la littérature d’idées, a permis d’attirer l’attention des lycéens et de leurs professeurs sur l’importance des combats féminins (et féministes) pour l’égalité, non seulement sociale et politique, mais aussi littéraire et artistique.

Or, parmi les stratégies que les autrices ont pu adopter pour mener par l’écriture ces combats, on peut s’interroger sur l’importance des pratiques de réécriture : imitation, pastiche, parodie, détournements et démarquages intertextuels… L’étude de l’œuvre d’Olympe de Gouges amène en effet assez évidemment à confronter les dix-sept articles de sa Déclaration à leur texte-source : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’autrice procède à diverses opérations de réécriture, de la (simple ?) féminisation du lexique et des accords orthographiques jusqu’à l’invention de nouveaux droits formulés parallèlement à ceux de la Déclaration initiale.

Il peut sembler intéressant, dans cette perspective, de montrer aux élèves comment la pratique de l’intertextualité participe aux combats littéraires en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous proposons ci-dessous un ensemble de trois textes des XIXe et XXe siècles, qui peuvent aider à mettre en perspective cette question dans le cadre d’un travail complémentaire au parcours « Écrire et combattre pour l’égalité ».

Louise de Chaumont : une nouvelle « Marseillaise »

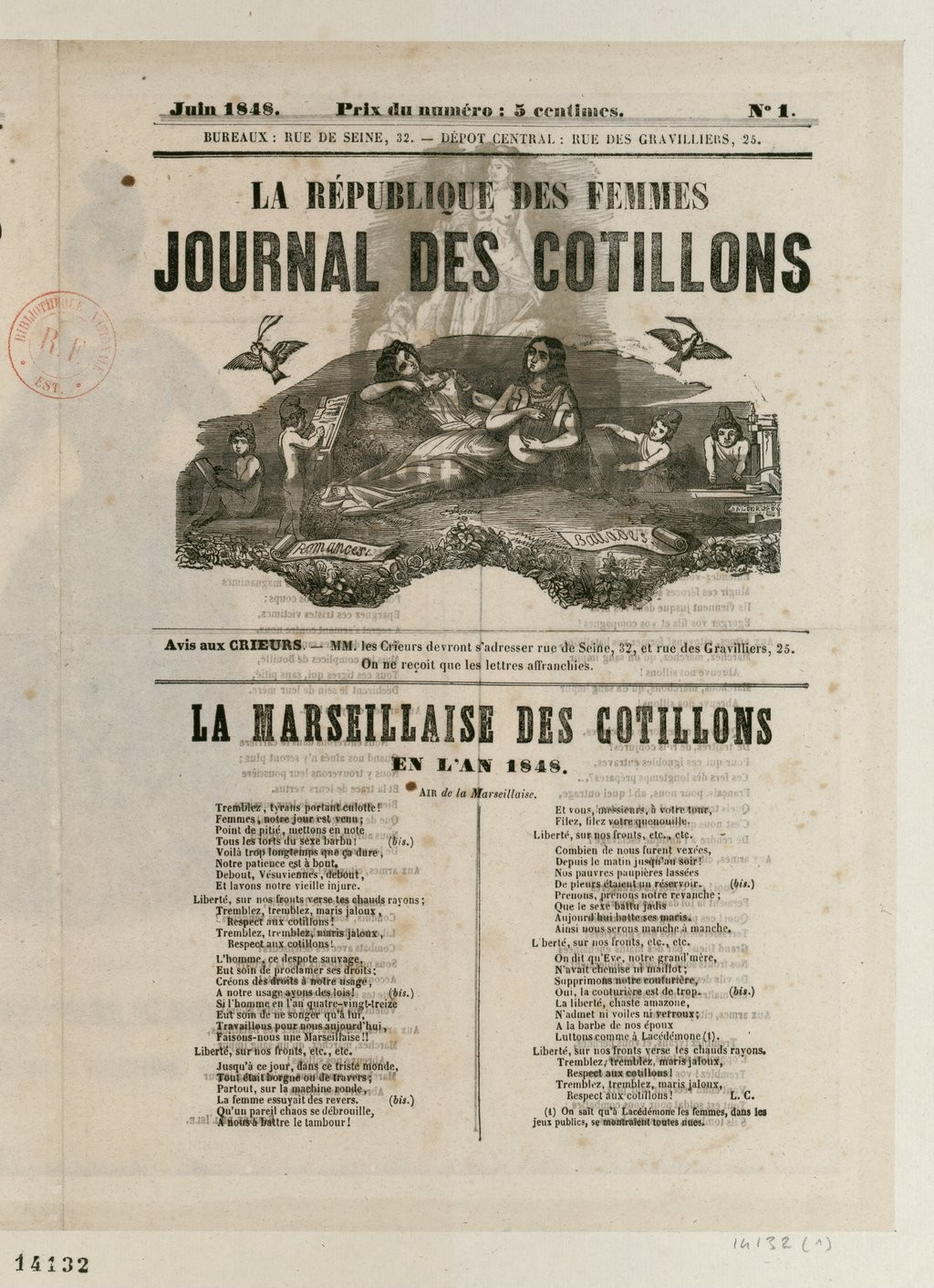

En 1848, entre les journées de février et celles de juin, une certaine Louise de Chaumont, dont on ignore presque tout, réécrit la Marseillaise (1792) de Rouget de Lisle pour lui donner une verve féministe particulièrement virulente. Le texte paraît en juin dans le premier numéro de La République des femmes, journal des cotillons, édité par un groupe de jeunes femmes militantes, les Vésuviennes, d’inspiration saint-simonienne. Cette chanson porte le titre de « Marseillaise des cotillons en l’an 1848 ».

1

Tremblez, tyrans portant culotte !

Femmes, notre jour est venu :

Point de pitié, mettons en note

Tous les torts du sexe barbu ; (bis)

Voilà trop longtemps que ça dure,

Notre patience est à bout.

Debout, Vésuviennes, debout,

Et lavons notre vieille injure.

Refrain

Liberté, sur nos fronts

Verse tes chauds rayons ;

Tremblez, tremblez, maris jaloux,

Respect aux cotillons !

Tremblez, tremblez, maris jaloux,

Respect aux cotillons !

2

L’homme, ce despote sauvage,

Eut soin de proclamer ses droits ;

Créons des droits à notre usage,

À notre usage, ayons des lois ! (bis)

Si l’homme en l’an quatre-vingt-treize

Eut soin de ne songer qu’à lui,

Travaillons pour nous aujourd’hui,

Faisons-nous une Marseillaise !

3

Jusqu’à ce jour, dans ce triste monde,

Tout était borgne ou de travers ;

Partout, sur la machine ronde,

La femme essuyait des revers.

Qu’un pareil chaos se débrouille,

À nous de battre le tambour !

Et vous, messieurs, à votre tour,

Filez, filez votre quenouille.

4

Combien de nous furent vexées,

Depuis le matin jusqu’au soir !

Nos pauvres paupières lassées

De pleurs étaient un réservoir. (bis)

Prenons, prenons notre revanche ;

Que le sexe battu jadis

Aujourd’hui batte ses maris.

Ainsi nous serons manche à manche.

5

On dit qu’Ève, notre grand’mère,

N’avait chemise ni maillot ;

Supprimons notre couturière,

Oui, la couturière est de trop.

La liberté, chaste amazone,

N’admet ni voiles ni verrous ;

À la barbe de nos époux

Luttons comme à Lacédémone.

On pourra confronter ce texte à son hypotexte, la « Marseillaise » de Rouget de Lisle, pour mettre en évidence la reprise d’un même ton martial et véhément, jusqu’à l’excès. Le lexique révolutionnaire et politique (l’oxymore « tyrans portant culotte », l’opposition entre le « despote sauvage » et les « droits », l’appel à la « liberté », l’idée de « revanche ») s’accompagne, comme dans l’hymne originel, d’un ensemble de procédés incitatifs, à valeur pragmatique : les impératifs à la première personne du pluriel, la modalité exclamative, les formules nominales à valeur de slogans (« Respect aux cotillons ! », « Debout, Vésuviennes, debout »), les expressions militaires (« battre le tambour », « Luttons »).

Le rappel des fautes masculines et de l’injuste domination des hommes permet une mise en accusation de l’autre sexe, que l’on menace en l’interpellant (voir le refrain et le troisième couplet) et en renversant, avec ironie, le stéréotype de la femme réduite aux travaux de fil et d’aiguille (en particulier à la fin du troisième couplet).

Les élèves pourront enfin repérer la manière dont la chanson procède à une sorte de réécriture à rebours de l’Histoire : les « Vésuviennes » contemporaines se réfèrent à « quatre-vingt-treize » pour faire leur propre révolution, et finissent par substituer au modèle biblique de la femme (Ève, mentionnée au cinquième couplet) la référence aux mythiques amazones (la liberté étant une « chaste amazone »), redoutables guerrières égales des Spartiates (« Lacédémone »).

Monique Wittig : l’épopée moderne des femmes

C’est une guérilla des femmes contre les hommes que raconte l’écrivaine Monique Wittig (1935-2003), dont l’engagement dans la défense des femmes et des lesbiennes est connu, dans Les Guérillères ( © Éditions de Minuit, 1969), livre inclassable, jouant de la transgression des genres littéraires (roman, poème, liste), écrit au lendemain de mai 1968 et en pleine effervescence féministe (avec la naissance du M.L.F.). Le livre constitue une sorte de « contre-texte » (néologisme de l’autrice) qui cherche à saper les codes masculins, voire misogynes, du genre épique en constituant une véritable geste (au sens médiéval) féministe. Le féminisme de M. Wittig ne vise pas une affirmation de la singularité des femmes par rapport aux hommes (dans une optique différentialiste), mais plutôt un effacement de la distinction des sexes.

Les Guérillères sont aussi un texte tissé de références explicitement répertoriées à la fin du livre, où l’autrice avoue des emprunts aussi bien à l’Iliade, à Pascal, à Marx, à Clausewitz et à Lacan – sans pour autant préciser où se situent ces emprunts dans l’œuvre. L’écriture épique est détournée et réinvestie par une énonciation féminine, marquée notamment par la récurrence de la formule « Elles disent » en anaphore de nombreux paragraphes. L’intertextualité devient de ce fait un procédé d’écriture à part entière, travaillant à dénoncer la domination du discours masculin par des événements citationnels qui, au sein de la parole continue attribuée à « Elles », prennent un sens nouveau et jouent d’oppositions significatives.

L’un des derniers paragraphes du livre porte sur la domination des discours littéraires et sociaux qui déprécient l’image de la femme : « Il faut […] faire abstraction de tous les récits concernant celles qui parmi elles ont été vendues battues prises séduites enlevées violées et échangées comme marchandises viles et précieuses. » Il est proche, par son lexique abstrait et ses tournures impersonnelles, d’une argumentation directe, et prépare les événements citationnels du paragraphe suivant : « Elles disent qu’il n’y a pas de réalité avant que les mots les règles les règlements lui aient donné forme. » Dans ce dernier, sont frottés l’un à l’autre le discours révolutionnaire de la célèbre chanson « La Carmagnole », dont les paroles1 datent de 1792, et un texte de l’écrivain italien Matteo Bandello2 (1484 ?-1561), dont on remarquera l’ambivalence, entre discours misogyne, éloge des capacités féminines et culpabilité masculine. Annoncés par des embrayeurs d’intertextualité (« et chantent », « elle se met à lire un papier déplié »), ces deux citations entrent dans la continuité de l’énonciation féminine qui domine le livre par la formule « Elles disent », d’autant que l’hétérogénéité énonciative n’est pas explicitée par des guillemets ni par l’emploi d’italiques.

Par un tel dispositif citationnel, le texte mêle des discours hétérogènes et historiquement distants, dans un cadre narratif quasi mythique, hors du temps, comme le signale l’emploi du présent insituable qui ne renvoie qu’à l’événement de parole du « Elles disent ». Ce cadre atemporel et mythique s’érige sur fond d’une association profondément originaire, archaïque, de la fête et de la guerre, dans un entrelacs de champs lexicaux a priori opposés : d’un côté, « tréteaux », « chantent », « dansent », « crient et rient », de l’autre, « leur combat », « armes », « se frappent ». Les contours d’une utopie programmatique, sur laquelle la langue, la littérature et la société – toutes ensemble – pourraient se réformer, sont ainsi esquissés.

On pourra prolonger la réflexion sur ce télescopage des discours et des époques à visée critique avec une réécriture artistique iconoclaste : celle du tondo la Madone à la grenade (1487) de Sandro Botticelli par l’artiste autrichienne féministe Valie Export (née en 1940) dans la photographie Erwartung (Attente, 1976). Cet autoportrait superpose en effet l’artiste portant dans ses bras, en lieu et place d’un nourrisson, un aspirateur – symbole moderne de la soumission de la femme aux tâches ménagères et l’œuvre de Botticelli exposée aux Offices à Florence. Coiffée à la manière de la Vierge de Botticelli, l’artiste pose de façon à imiter le geste maternel de la Madone : l’aspirateur devient le nouveau Christ, réifié, auquel la femme moderne doit se vouer corps et âme. La lisibilité d’une telle reprise devrait permettre aux élèves de comprendre la portée critique des réécritures. Mais l’on pourra, si l’on veut, examiner également la réécriture du Bain turc d’Ingres par Sylvia Sleigh en 1973 (The Turkish Bath), toile qui substitue aux corps féminins des corps masculins.

Chloé Delaume et l’appel sororal

On pourra terminer ce rapide examen des réécritures féministes par un texte récent : la reprise du fameux Chant des partisans (1943) de Maurice Druon et de Joseph Kessel (musique d’Anna Marly) par la romancière et essayiste Chloé Delaume, née en 1973. Dans son essai féministe intitulé Mes bien chères sœurs (2019), elle propose en effet la réécriture intitulée « Le Chant des partisanes (Karaoké remix) ». Ce titre est en lui-même significatif : non seulement le titre initial est féminisé, mais il est clairement désigné comme une réécriture (« remix ») improvisée dans un cadre contemporain et collectif, fédérateur (« Karaoké »). La première strophe est ainsi rédigée :

Copine, entends-tu le pouvoir de ce mot sur nos peines ?

Copine, entends-tu rire ce jour où ta vie vaut la sienne ?

Ohé ! féministes, suffragettes jusqu’au-boutistes, c’est l’alarme !

La sororité modifie le goût du sang et des larmes.3

La confrontation avec le texte de Druon et Kessel suffit à remarquer la reprise de nombreuses expressions du texte source. Mais à cette proximité fait d’emprunts littéraux s’ajoute une volonté nette d’éloigner le texte du contexte militaire initial tout en maintenant l’idée d’une lutte, d’un combat : « c’est l’alarme ».

La suite du texte, qu’on pourra aussi aisément étudier avec les élèves, procède à une actualisation ostentatoire du lexique, mobilisant par exemple les hashtags, en écho aux affaires (en particulier l’affaire Weinstein en 2017) et aux mouvements (comme #Me Too), dont les réseaux sociaux ont été à la fois les canaux et les sismographes. On fera repérer aux élèves le système énonciatif : un « tu » initial familier et amical cède ensuite le pas à un « nous » collectif qui assure la connivence de l’autrice avec toutes les femmes, légitimée par le concept de « sororité ». Mais, par le biais de l’impératif menaçant, le « vous » s’adresse également aux « harceleurs » et autres obsédés sexuels fustigés par une succession de noms de qualité péjoratifs…

On pourra synthétiser les acquis de ce travail sur des textes complémentaires en soulignant :

- que la réécriture féministe privilégie des hypotextes engagés, liés à un contexte révolutionnaire ou militaire qui, d’une part, légitiment l’importance de la « lutte » féministe à mener et soulignent à la fois sa difficulté et sa grandeur, et, d’autre part, permettent aux autrices de se réapproprier un discours politique et martial longtemps ressenti et présenté comme réservé aux combats masculins ;

- que les hypotextes sont volontiers des chansons, dont la popularité assure la reconnaissance dans la connivence culturelle avec les lecteurs, et dont la musique favorise la mémorisation des paroles ;

- que l’emploi d’un lexique martial ad hoc et violent manifeste la puissance de l’engagement et la détermination devant une oppression dont sont toujours rappelés les tenants et aboutissants (soumission sociale, violence physique, cantonnement aux tâches et à l’univers domestiques, harcèlement sexuel…) ;

- qu’une stratégie énonciative récurrente consiste à allier d’une part un appel à former une collectivité unie, subsumée sous les auspices du pronom « nous », et d’autre part une interpellation accusatrice à un « vous » collectif des oppresseurs masculins, à qui on rappelle leurs torts ;

- qu’enfin la réécriture permet un jeu d’échos entre les luttes glorieuses du passé et la lutte actuelle, présente, des femmes pour se libérer de la domination masculine.

Mais cette synthèse ne doit pas cacher les différences des démarches : le féminisme prend des visages tour à tour violents et extrémistes (L. de Chaumont) ou virulents mais impliquant un certain pacifisme (C. Delaume), différentialistes (L. de Chaumont), matérialistes (M. Wittig) ou « 2.0 » (C. Delaume).

On aura ainsi montré que la voie ouverte par Olympe de Gouges en réécrivant au féminin la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’a pas laissé d’avoir des héritières particulièrement vigoureuses, persuasives et toujours inventives dans leur réactualisation de la lutte féministe.

Notes

- L’air est plus ancien, et probablement d’origine piémontaise. Les paroles françaises, anonymes, ont parfois été attribuées à la révolutionnaire Mme Roland, notamment par Claude Duneton (voir Claude Duneton et Emmanuelle Bigot, Histoire de la chanson française – Vol 2. De 1780 à 1860, Paris : Seuil, 1998).

- M. Wittig ne cite pas l’édition des Œuvres de Bandello qu’elle a utilisée. Dans son livre Les Aventures de Fémynie. Les femmes et la Renaissance (Paris : Fayard, 2001), Madeleine Lazard cite une traduction légèrement différente du début de ce passage : « Si le monde changeait et si les femmes pouvaient un jour prendre la baguette en main et s’adonner à l’exercice des armes et des lettres dans lesquelles sans aucun doute elles ne tarderaient pas exceller, malheur à nous ! » (p. 232).

- Chloé Delaume, Mes bien chères sœurs [2019], Paris : Seuil, 2020, (Points), pp. 101-102.